コラムCOLUMN

【最大8割免除】 再エネ賦課金減免制度 とは?事業者が受けられるメリットについて解説

更新日:2025.10.10

再エネ賦課金は毎年増加傾向(10年で2倍以上)にあり、電力を多く消費する企業にとっては大きな負担となっています。そのため、一定の条件を満たす企業には賦課金の一部が免除される制度として、再エネ賦課金減免制度が用意されています。

特定の条件に該当する企業は、毎年関係省庁に申請をすることで、最大8割の賦課金の免除を受けることが可能です。

本記事では、企業が再エネ賦課金減免制度を利用するための具体的な条件と、免除の割合について分かりやすく解説していきます。

目次

1. 再エネ賦課金減免制度とは?

2. 減免率と減免が受けられる企業の条件

3. 減免が受けられる条件の具体例

4. 減免申請のプロセスと申請時に用意する情報

5. まとめ

1. 再エネ賦課金減免制度とは?

再エネ賦課金減免制度とは、一定の条件を満たす事業者に対して、再エネ賦課金の一部を免除する制度です。業種や条件により免除率は異なりますが、条件によっては最大8割の免除を受けられるため、事業者にとって金額的に大きなメリットとなります。

賦課金の免除を受けたい事業者は、毎年11月1日~11月30日の間に「減免認定申請システム」で申請を行い、資源エネルギー庁から認定を受けると翌年度の減免が適用されます。

次章では、申請により受けられる賦課金減免率と条件、申請を行うにあたって用意する必要がある情報について、具体的に見ていきます。

2. 減免率と減免が受けられる企業の条件

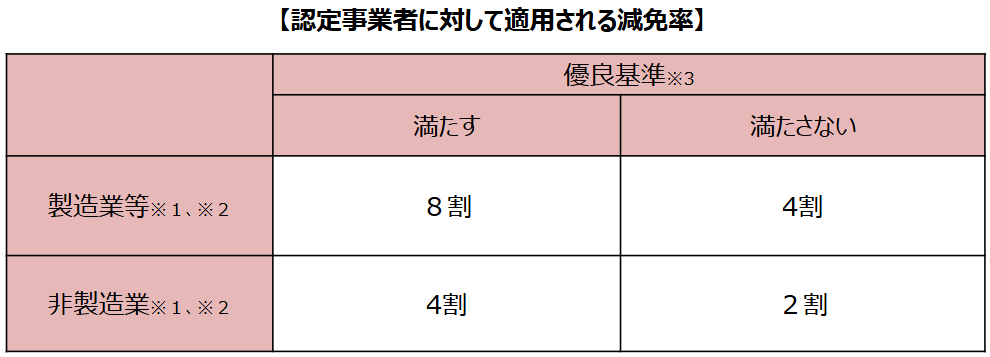

■申請により受けられる減免率

事業者が受けられる減免率は、「業種」「優良基準を満たすかどうか」によって異なります。具体的には下記の通りで、製造業で「8割」または「4割」、非製造業で「4割」または「2割」です。

申請基準を満たす場合、そのまま優良基準も満たしているケースも多いため、事業者は高い減免率を期待することができます。

※1:農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業は、製造業とみなす。

※2:事業の種類は、日本標準産業分類の細分類(4桁)をもとに判断する。

※3:原単位の改善に向けた取り組み状況によって判断する。

(出典:資源エネルギー庁「賦課金減免制度について(概要資料)」)

■減免が受けられる企業の条件

減免の申請は、「業種単位」かつ「事業所単位」で行います。そのため「業種単位」と「事業所単位」でそれぞれ条件があります。

【業種単位での条件】

a. 電気使用量[kWh] / 売上高[千円] (以降「原単位」)が、基準値※を超えていること

※2025年度の申請においては、「4.96」

b. 下記①~④のいずれかを満たしていること

① 直近の過去4事業年度分の原単位の変化率が、平均99%以下である

② 直近の前年度から、過去4事業年度分の原単位の変化率が、平均99%以下である

③ 直近とその前年度において、2年連続で原単位が悪化しておらず、直近の過去4事 業年度分の原単位の変化率が、平均105%以下である

④ 直近の前年度とさらにその前年度において、2年連続で原単位が悪化しておらず、直近の前年度から、過去4事業年度分の原単位の変化率が、平均105%以下である

c. 原単位の改善のための取組に関する状況を公表すること

【事業所としての条件】

d. 申請事業の年間電気使用量が、100万kWh 以上であること(事業所単位)

e. 申請事業の電気使用量が、事業所全体の電気使用量の半分以上の割合であること

※事業所の中で事業単位の電気使用量の把握が難しい場合、事業の「売上高」「出荷額」「費用」「付加価値」「生産量」「出荷量」「販売量」のいずれかの値にもとづき、事業所の総電気使用量を按分することにより、事業単位の使用量を把握する。

3. 減免が受けられる条件の具体例

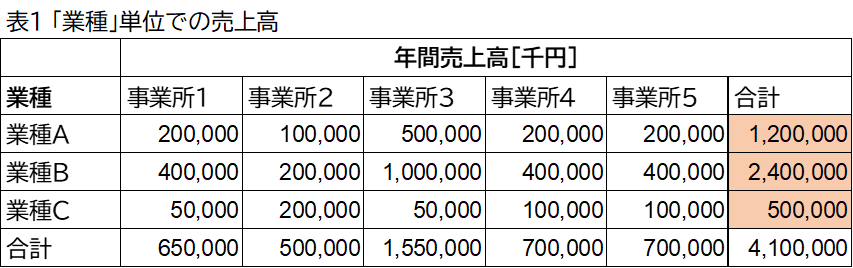

前章で確認した減免が受けられる条件について、具体例として企業の業種・売上高を設定し、2025年度に申請を行う場合の条件判定を行ってみます。

複数の業種・事業所を持つ企業の場合、「業種×事業所」のマトリクスを作成すると条件判定が考えやすくなります。

例として、下記の企業を例に条件判定をおこないます。

例:減免株式会社A

・業種3つ

・事業所5つ

・「業種」×「事業所」単位で電気使用量が把握できる

・直近の事業年度は2024年度である

判定手順:

① 「業種」×「事業所」で、2024年度の年間売上高を整理します

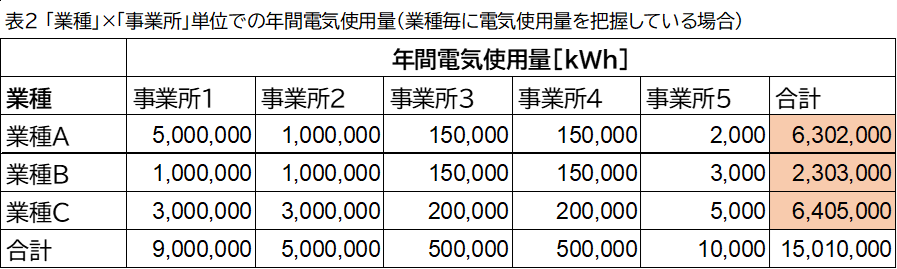

② 「業種」×「事業所」で、2024年度の年間電気使用量を整理します

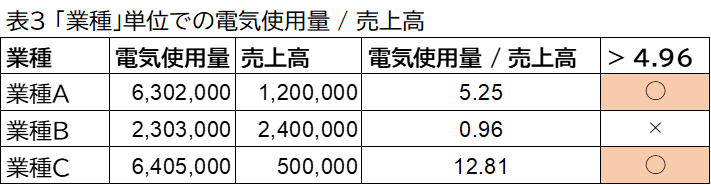

③ 電気使用量[kWh] / 売上高[千円] が基準値4.96を超えているか、業種毎に判定します(条件a)

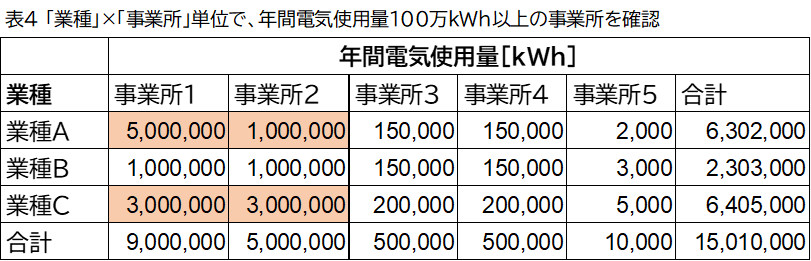

④ ③を満たす業種について、年間電気使用量が100万kWh以上の事業所を判定します(条件d)

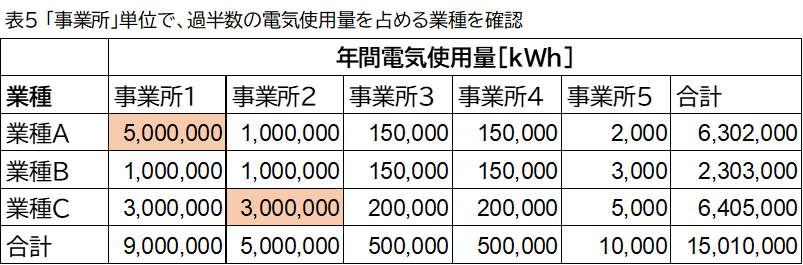

⑤ ③④を満たす業種、事業所について、合計電気使用量の過半数の電気使用である事業か判定します(条件e)

⑥ ③の原単位を直近5年度ぶんについて求め、変化率が99%以下であるか、2年連続で悪化していないか等を確認します(条件bの判定)

⑦ 原単位の改善のための取組に関する公表状況を確認します

結果:⑥⑦も満たしていた場合、事業所1の業種Aと事業所2の業種Cは申請要件を満たしているため、賦課金減免の対象となります。

4. 申請のプロセスと申請時に用意する情報

要件を満たしている業種・事業所については、下記の流れで事務局に申請を行い、認定を受けると賦課金の減額が適用されます。

(1)減免認定申請システムに、申請情報を入力

(2)減免認定申請システムで申請を行う(11月1日~11月30日の間)

(3)審査・認定通知書の交付

(4)小売電気事業者への申し出

認定を受けた後、2月1日までに小売電気事業者に申し出を行うことで、翌年度の賦課金の減免が適用されます。

5. まとめ

本記事では、再エネ賦課金減免制度の概要、制度の要件確認の具体例、申請~認定までのプロセスについて確認しました。

具体例で要件判定の流れを確認しましたが、ご紹介したのは最も判定がしやすいパターンです(業種毎の電気使用量が把握できているパターン)。

実際には「業種」×「事業所」単位での電気使用量の把握が困難なケースもあり、優良基準の判定や、原単位の改善のための取組に関する公表など、事業者は自社の状況に応じて慎重に確認を進めていく必要があります。

弊協会では、本制度の要件判断をトータルで行うだけでなく、事業者様の状況に応じて適用可能な補助金・免税制度について幅広いサポートを行っています。

ご不明点やご相談は、ぜひお気軽にお問合せください。(ご相談無料)

【お問い合わせ先】

環境エネルギー事業協会 支援部

tel:06-7878-5274

mail:info@ene.or.jp

【関連記事】

・省エネ法 の「事業者クラス別評価制度」でよい評価を取る方法・コツ

・【 省エネ法 】対象になる事業者の条件と報告義務について解説