コラムCOLUMN

省エネ法 の評価「事業者クラス別評価制度」完全ガイド

更新日:2025.10.02

本記事では、省エネ法 の評価制度「事業者クラス別評価制度(SABC評価制度)」について、制度の概要と、各評価で事業者が得られるメリット・デメリット、具体的によい評価を取る方法についてわかりやすく解説します。

事業者の皆様が、省エネ法の評価向上に向けて、戦略的な準備・報告書作成ができるお力になれれば幸いです。

目次

2. 各クラスの評価基準とメリット・デメリット(補助金優遇や罰則)

1. 省エネ法の評価制度の概要

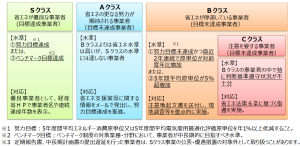

省エネ法に基づき、定期報告書の提出を義務付けられている事業者は、その報告内容(省エネ活動の達成状況)をもとに、4段階のクラス(SABC)に評価されます。クラス分けの結果に基づき、補助金優遇のメリットや、逆に罰則等のデメリットが科されることがあります。

一般的にAクラス以上の場合補助金優遇の可能性があり、Bクラス以下の場合、現地調査や注意喚起文の送付等を受ける可能性があります。各企業においてはAクラス以上の評価を目標として省エネ法に取り組むとよいでしょう。

各クラスの評価基準や、Bクラス以下を回避するために企業が取り組むべき内容は、次章以降で解説していきます。

2. 各クラスの評価基準とメリット・デメリット(補助金優遇や罰則)

(出典:資源エネルギー庁 「事業者クラス分け評価制度の概要」)

Sクラス:優良な省エネ事業者

● 評価基準:5年間平均原単位が年1%以上低減、またはベンチマーク目標※を達成

※ベンチマーク目標:対象業種・分野において事業者が中長期的に目指すべき省エネ水準

● 事例 :最新(2024年度)の実績では、5747/11872(約48%)の事業者がS評価

● メリット:設備・システム等の省エネ更新時に、特定の補助金の応募が可能

Aクラス:さらなる改善が期待される事業者

● 評価基準:Bクラスより省エネ水準が高いが、Sクラスの評価基準は達成していない

● メリット:設備・システム等の省エネ更新時に、特定の補助金の応募が可能(一部補助金)

Bクラス:省エネが停滞している事業者

● 評価基準 :直近2年連続で原単位が前年に比べ増加、または5年間平均原単位が5%以上増加している

● デメリット:注意喚起文が送付されたり、関係省庁による現地調査が行われる可能性がある

Cクラス:注意が必要な事業者

● 評価基準 :Bクラス内でも特に判断基準の遵守が不十分な事業者

● デメリット:注意喚起文が送付されたり、関係省庁による現地調査が行われる可能性がある。また、省エネ法第6条に基づき、エネルギー合理化に向けた指導や計画策定の命令が行われる。

3. 省エネ法でよい評価を取る方法・コツ

各企業が実際にSクラスを獲得したり、Bクラス以下を回避するために何をしたらよいでしょうか?

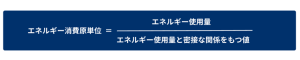

そこで重要となるのが、「エネルギー消費原単位」という考え方です。

評価基準でご説明した通り、「エネルギー消費原単位」が5年間平均でどれぐらい増減しているか?という観点で各事業者のクラスが決まります。

エネルギー消費原単位は次の式で求められる値であり、事業者が実施できる対策としては、「①エネルギー使用量自体(分子)を減らす」、「②エネルギー使用量と密接な関係を持つ値(分母)を適切な値に設定する」の2点です。

①の対策では、省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの導入などお金がかかる対策もあるなかで、②の対策はエネルギーの指標を見直すだけで省エネ法の報告結果がよくなる可能性があるため、全事業者が積極的に検討すべき項目です。

各対策の具体的な検討方法については、下記の記事で詳しく解説しています。

⇒「省エネ法の「事業者クラス別評価制度」でよい評価を取る方法・コツ」

4. まとめ

本ガイドでは、省エネ法の評価制度の仕組みと、各クラスの評価基準、さらに各ランクによるメリット・デメリットについて詳しくご紹介しました。

各事業者はエネルギーの主要な使用源・使用量を把握するだけでなく、省エネ法でよい評価を獲得するために戦略的に報告書の作成を行う必要があります。

弊協会では、エネルギー管理・報告の専門家が、エネルギーの集計~補助金申請のサポートまで、省エネ法関連の業務サポートをトータルで行っております。

ご不明点やご相談は、ぜひお気軽にお問合せください。(ご相談無料)

【お問い合わせ先】

環境エネルギー事業協会 支援部

tel:06-7878-5274

mail:info@ene.or.jp

【関連記事】

・省エネ法 の「事業者クラス別評価制度」でよい評価を取る方法・コツ

・【 省エネ法 】対象になる事業者の条件と報告義務について解説