コラムCOLUMN

【 省エネ法 】対象になる事業者の条件と報告義務について解説

更新日:2025.05.15

多くの企業・法人の皆様から、「自社は省エネ法の対象?」「具体的に何をしなければいけない?」というご質問をいただいています。省エネ法は数度にわたる改正を経ており、最新の法改正に基づいた対応が必須です。

本記事では、省エネ法の対象事業者となる条件と、対象事業者に求められる義務について、最新の制度に基づいて解説します。

目次

5.報告義務等対象者の判定方法の例(例:工場等の設置者の場合)

1.はじめに

省エネ法の改正に伴い、企業・法人などの各事業者は、自社が対象となるかどうか、またどのような義務が課されるかを正確に把握する必要があります。毎年の報告にあたり、事業者は下記の流れで義務対象者であるか判断し、報告書の作成・提出を行います。

「適用対象者であるか確認」→「報告義務対象者であるか確認」→「報告書の作成・提出」

それぞれの具体的な実施方法は、次章以降で解説します。

2. 省エネ法 の適用対象者の条件

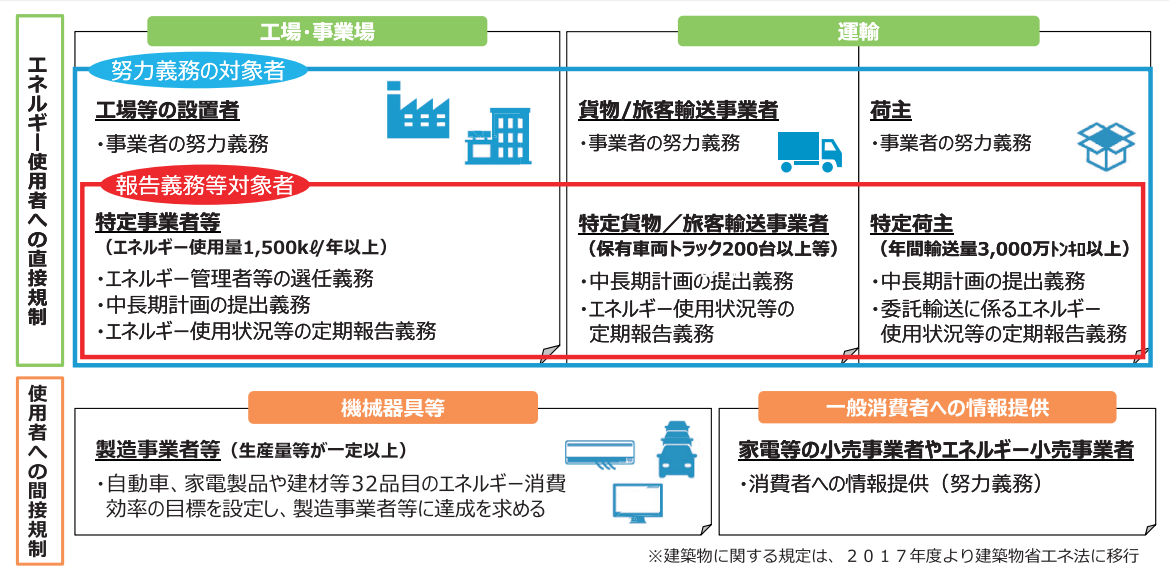

下記「適用対象者」のうち、特定の条件を満たす事業者※は「報告義務等対象者」となり、毎年度の「定期報告書」提出や中長期計画の提出といった義務が発生します。そのため各企業は、自社の事業が下記(1)~(5)に該当する適用対象者であるか、まずは確認します。

※省エネ法における事業者は「法人格」を指します。子会社・関連会社・協力会社等においては、親会社が認定管理統轄事業者として認定を受けている場合は報告不要ですが、そうでない場合は報告が必要となります。

省エネ法の適用対象者の条件

(1) 工場等の設置者

(2) 貨物/旅客輸送事業者

(3) 荷主

(4) 自動車、家電製品、建材などの機械器具の製造又は輸入事業者

(5) 家電等の小売事業者およびエネルギー小売事業者

図1(出典:『省エネ法の手引き 工場・事業場編ー令和4年度改正対応ー』 経産省 資源エネルギー庁 2023年3月発行)

3. 省エネ法 の報告義務等対象者の条件

「適用対象者」のうち、下記の条件を満たす事業者は「報告義務等対象者」となり、実際に定期報告や中長期計画の提出など義務が課されます。

省エネ法の報告義務対象者の条件

(1) 工場等の設置者

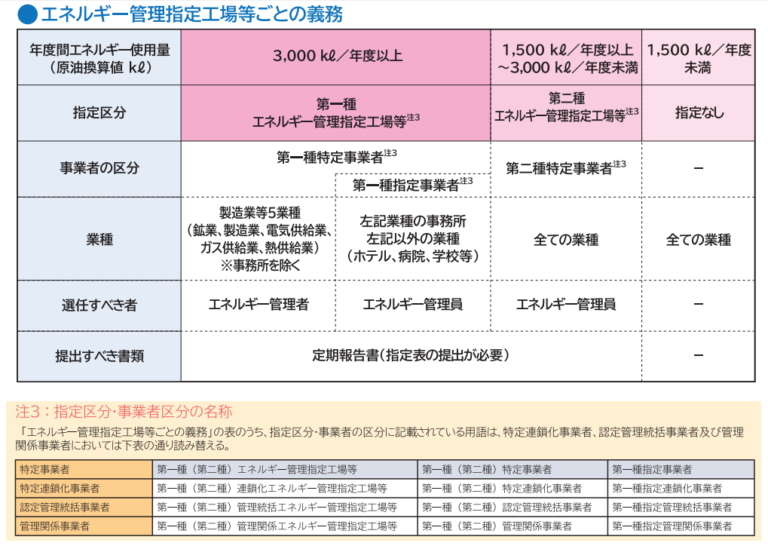

○事業者単位でのエネルギー使用量(原油換算値)が1,500㎘/年度以上の場合

※事業所単位でエネルギー使用量(原油換算値)が1,500㎘/年度以上の場合、「事業者単位での報告義務」に加え、「事業所毎に報告義務」が発生します。

(2) 貨物/旅客輸送事業者

○輸送区分ごとの保有輸送能力が、各基準(例:バス200台、タクシー350台など)を上回る場合

(3) 荷主

○年間輸送量が3,000万トンキロ以上の場合

(4) 機械器具等の製造又は輸入事業者

○自動車、家電製品、建材等の取扱いが対象

(5) 家電・エネルギー小売事業者

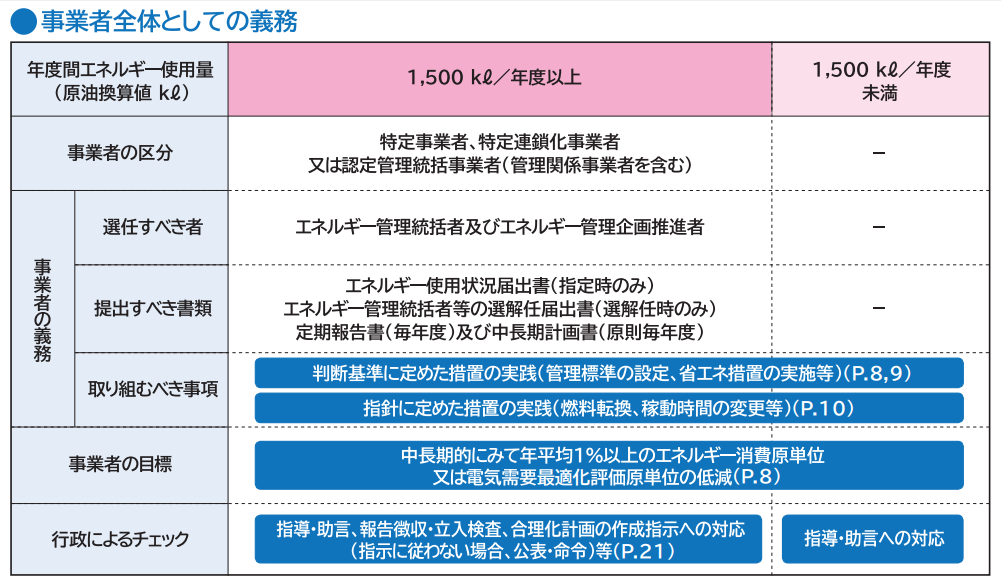

4.定期報告書と中長期計画書の提出

報告義務等対象者には、以下のような具体的な義務が課せられます。また定期報告書については、報告内容に応じてSABCの4段階で評価されます。

省エネ法の報告義務対象者の義務

●定期報告書の提出(毎年度)

○エネルギー使用状況や使用量の詳細を報告

●中長期計画書の提出

○エネルギー管理や省エネ対策の将来的な計画を提示

図2(出典:『省エネ法の手引き 工場・事業場編ー令和4年度改正対応ー』 経産省 資源エネルギー庁 2023年3月発行)

5.報告義務等対象者の判定方法の例(例:工場等の設置者の場合)

自社が報告義務等対象者に該当するかどうかは、以下の手順で確認できます。

省エネ法の報告義務対象者の判定方法

1. エネルギー使用量の集計

本社および各工場・事業所、店舗などで使用した燃料、熱、電気の使用量を集計

2. 各エネルギーの換算

1で求めたエネルギー使用量に換算係数を乗じ、熱量「GJ(ギガジュール)」を算出

3. 総使用量の計算

2で求めた熱量に換算係数(0.0258[kl/GJ])を乗じ、原油換算値を求める

(詳細は経産省の原油換算ツールや、『省エネ法の手引き』を参照)

上記の手順により、原油換算エネルギー使用量が1,500㎘/年度以上となった場合、「報告義務等対象者」に該当するため、報告書の提出等の義務が課されます。

6.まとめ

これまで解説してきた通り、各事業者は下記の流れで省エネ法の対応を行います。

「適用対象者であるか確認」→「報告義務対象者であるか確認」→「報告書の作成・提出」

報告義務等対象者に該当している事業者が義務の履行を行わなかった場合、事業者名の公表・罰金などの罰則が科される可能性があります。逆に報告内容がよい結果であった場合、事業所の設備導入・更新の際に補助金が得られる可能性があります。

省エネ法に対応する事業者の状況に応じて、

・義務不履行による罰則や、補助金の詳細が知りたい

・省エネ法の評価制度について詳しく知りたい。よい評価を取るためにできること・コツ が知りたい

・可能な限り手間をかけずに省エネ法対応を行いたい

・エネルギー使用量の計算方法は分かっているが、事業所数・使用しているエネルギー種 などが多く、集計に手間がかかる

等のご要望があるかと思います。

弊協会では、エネルギー管理・報告の専門家が、エネルギーの集計~補助金申請のサポートまで、省エネ法関連の業務サポートをトータルで行っております。ご不明点やご相談は、ぜひお気軽にお問合せください。(ご相談無料)

【お問い合わせ先】

環境エネルギー事業協会 支援部

tel:06-7878-5274

mail:info@ene.or.jp

【関連記事】

・省エネ法の「事業者クラス分け評価制度」でよい評価を取る方法・コツ

・【最新版】省エネ法の改正点と、事業者に新たに求められる対応