コラムCOLUMN

省エネ法 の「事業者クラス別評価制度」でよい評価を取る方法・コツ

更新日:2025.06.08

本記事では、省エネ法 の評価制度「事業者クラス別評価制度(SABC評価制度)」について、各事業者がなるべくよい評価を取るための方法・コツについて解説していきます。

当記事をご覧になった事業者の皆様が、省エネ法の評価向上に向けて、戦略的な準備・報告書作成ができるお力になれれば幸いです。

目次

1.省エネ法の評価制度の概要

1. 省エネ法の評価制度の概要

省エネ法に基づき、定期報告書の提出を義務付けられている事業者は、その報告内容(省エネ活動の達成状況)をもとに、4段階のクラス(SABC)に評価されます。

一般的にはAクラス以上の場合、補助金優遇を受けられる可能性があり、Bクラス以下の場合、現地調査や注意喚起文の送付等を受ける可能性があります。各企業においてはAクラス以上の評価を目標として省エネ法に取り組むとよいでしょう。

Sクラス:優良な省エネ事業者

● 評価基準:5年間平均原単位が年1%以上低減、またはベンチマーク目標※を達成

※ベンチマーク目標:対象業種・分野において事業者が中長期的に目指すべき省エネ水準

Aクラス:さらなる改善が期待される事業者

● 評価基準:Bクラスより省エネ水準が高いが、Sクラスの評価基準は達成していない

Bクラス:省エネが停滞している事業者

● 評価基準:直近2年連続で原単位が前年に比べ増加、または5年間平均原単位が5%以上増加している

Cクラス:注意が必要な事業者

● 評価基準:Bクラス内でも特に判断基準の遵守が不十分な事業者

2. 省エネ法でよい評価を取る方法・コツ

各企業が実際にSクラスを獲得したり、Bクラス以下を回避するために何をしたらよいでしょうか?

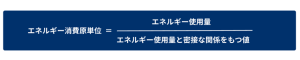

そこで重要となるのが、「エネルギー消費原単位」という考え方です。評価基準でご説明した通り、「エネルギー消費原単位」が5年間平均でどれぐらい増減しているか?という観点で各事業者のクラスが決まります。

エネルギー消費原単位は次の式で求められる値であり、事業者が実施できる対策としては、「①エネルギー使用量(分子)を減らす」、「②エネルギー使用量と密接な関係を持つ値(分母)を適切な値に設定する(使用するエネルギーの主要な排出源や、実施できる省エネ対策に連動する値にする)」の2点です。

①の対策では、省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの導入などお金がかかる対策もあるなかで、②の対策はエネルギーの指標を見直すだけで省エネ法の報告結果が改善する可能性があるため、全事業者が積極的に検討すべき項目です。

各事業者が①、②の対策を実施するために、具体的に取り組める内容は、次章で詳細に解説します。

3. 評価向上に向けて、各事業者が具体的に実施すべき対策

それでは、省エネ法の評価向上に向けて、各事業者が実際に実施すべき対策「①エネルギー使用量(分子)を減らす」、「②エネルギー使用量と密接な関係を持つ値(分母)を適切な値に設定する」について詳しく解説していきます。

①エネルギー使用量(分子)を減らす

まずは①についてですが、省エネ法の制度上、次の2つの対策により使用量の削減が可能です。

A. エネルギーの使用量自体を削減する

B. 非化石エネルギーへの転換を行う

Aの使用量自体の削減はイメージがつきやすく、エネルギー使用設備の稼働時間短縮や、従来よりエネルギー使用量が少ない高効率設備への更新により実現するケースが多いです。

一方、Bの非化石エネルギーの転換についてですが、対策前後でトータルのエネルギー使用量が変わらなくても、省エネ法の報告上はエネルギー使用量の削減が可能です。これは、現行の省エネ法では、非化石燃料によるエネルギーの使用は、本来の使用量に0.8を乗じた値を補正後使用量として報告するためです。

②エネルギー使用量と密接な関係を持つ値(分母)を適切な値に設定する

次に②についてですが、原単位の分母として設定する値は、下記のようなものが一般的です。

どの値を採用するか検討する際に、重要な考え方が2点あります。

1点目は、エネルギー使用量や、省エネ対策の効果に連動する指標を設定することです。エネルギー使用量と相関が低い値を原単位分母に採用した場合、事業者のエネルギー使用量削減対策が原単位に反映されにくくなり、省エネ法の評価改善が難しくなります。

2点目は、エネルギー使用量の増加割合よりも高い割合で、増加が見込まれる指標を選択することです。

つまり、生産量、延床面積、売上高などについて、今後継続的な増加が見込まれ、なおかつエネルギー使用量よりも高い割合で増加する場合、そのような値を原単位として設定することで、継続的な原単位の減少が期待できます。

4. まとめ

本記事では、省エネ法の評価制度の概要と、評価向上に向けて事業者が具体的に実施すべき対策について詳しくご紹介してきました。

各事業者はエネルギーの主要な使用源・使用を把握するだけでなく、省エネ法でよい評価を獲得するために、事前に戦略的な準備を行う必要があります。

特に、ご紹介した具体的な対策「①エネルギー使用量の削減」「②エネルギー使用量と密接な関係を持つ値(原単位の分母)を適切な値に設定する」を実施することで、中長期にわたって継続的な原単位の削減を見込むことができます。

弊協会では、省エネ法の報告書作成だけでなく、本コラムでご紹介したような原単位の設定方法のご提案も含め、エネルギー管理・報告の専門家が、省エネ法関連の業務サポートをトータルで行っております。ご不明点やご相談は、ぜひお気軽にお問合せください。(ご相談無料)

【お問い合わせ先】

環境エネルギー事業協会 支援部

tel:06-7878-5274

mail:info@ene.or.jp

【関連記事】

・【 省エネ法 】対象になる事業者の条件と報告義務について解説