コラムCOLUMN

【2025年9月時点】改正 省エネ法 の概要とその影響

更新日:2025.09.23

本記事では、最新の省エネ法の概要と、改正による事業者への具体的な影響について解説します。企業のエネルギー管理担当者様向けに、主要ポイントや事業者に求められる対応策を整理しました。

目次

1. 改正省エネ法の背景と目的

1979年の制定以来、時代に合わせて改正されてきた省エネ法。2023年4月の最新の改正では、これまでの「化石エネルギー中心」の枠組みから、非化石エネルギーも含めた全エネルギーの合理的利用へと大きな転換が行われました。

今回の改正によって、各事業者は省エネ法で報告すべき内容が増え、またエネルギーの使用・削減計画を見直す必要が出てきました。

具体的な改正内容と、事業者が実施すべき対応内容は次章以降で詳しく解説していきます。

2. 改正の主要ポイント

今回の改正では、以下の3点が主なポイントとなっています。うち、各事業者に最も影響が大きいと思われるのは、「全エネルギーの合理化」です。

主な改正内容

● 全エネルギーの合理化

従来は化石エネルギーの使用合理化に重点が置かれていましたが、すべてのエネルギーについて効率的な利用が求められます。

● 非化石エネルギーへの転換推進

国の判断基準に沿い、毎年度非化石エネルギーへの転換計画および報告が義務付けられ、事業者ごとに具体的な目標設定が必要です。

● 電気需要の最適化(DRの取組)

従来の平準化から、電力需要のバランスを最適化するディマンドリスポンス(DR)の推進へと変更され、使用状況の評価が強化されます。

(出典:経産省パンフレット『2023年4月~ 省エネ法が変わります』)

3. 各ポイントの詳細・事業者への具体的な影響

全エネルギーの合理化(非化石エネルギーの評価方法の変更)

改正内容

● 非化石エネルギーの評価方法の変更

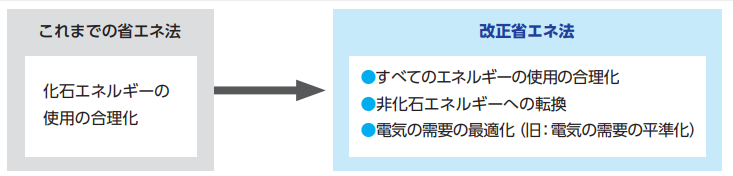

改正前は、非化石エネルギーの使用量は原油換算エネルギー使用量から除外されていましたが、改正後は非化石エネルギー使用量も算定対象となります。ただし、非化石エネルギーの使用量に補正係数0.8を乗じた値を、補正後使用量として算定します。

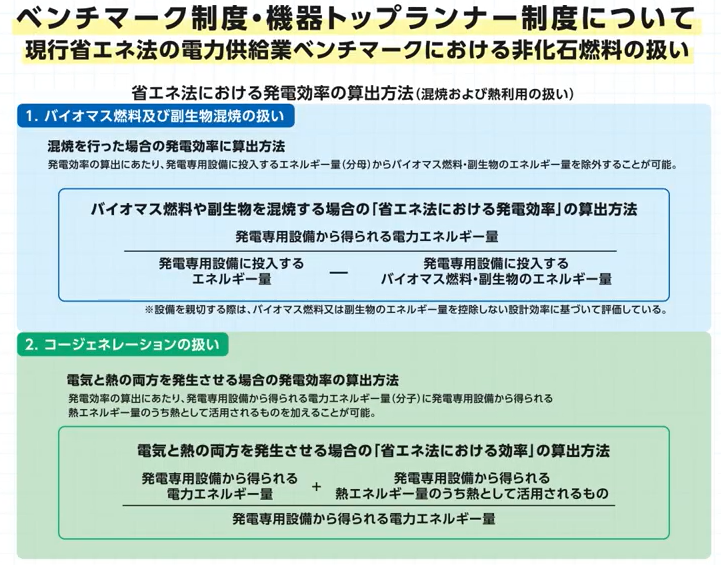

● ベンチマーク制度等の見直し

エネルギー消費原単位の算定方法が改定され、事業者ごとに5年度平均の評価が求められます。これにより、既存の制度や報告方法にも調整が必要です。

事業者が求められる対応

● 非化石エネルギーを含めた、全エネルギーの削減計画の検討

省エネ法の報告に向けてエネルギー使用量の削減を行う場合、非化石エネルギーへの転換を行うだけでなく、非化石エネルギーを含めた全エネルギー使用量の削減を検討する(非化石エネルギーへの転換も、従来から引き続き省エネにつながります)。

(出典:経産省 説明動画 改正省エネ法の概要)

(出典:経産省 説明動画 改正省エネ法の概要)

非化石エネルギーへの転換の推進

改正内容

● 中長期計画と定期報告の義務化

特定事業者は、国の判断基準に基づき非化石エネルギーへの転換計画書を作成し、主務大臣へ提出する必要があります。転換状況が不十分な場合、勧告や公表が行われる可能性もあります。

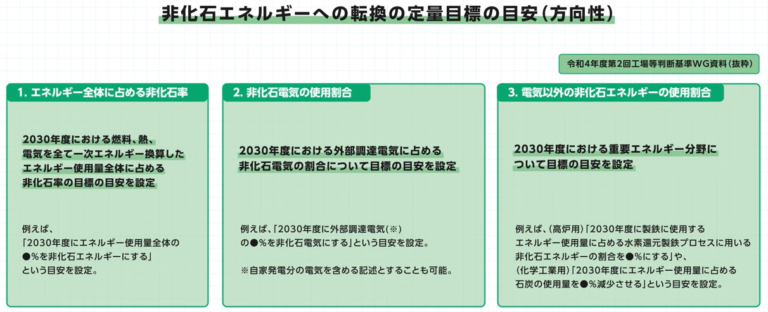

● 業種別の目標設定

2025年度は、①鉄鋼業(高炉・電炉)、②化学工業(石油化学・ソーダ工業)、③セメント製造業、④製紙業、⑤自動車製造業の主要5業種8分野について、具体的な非化石エネルギー使用目標が定められています。(2023年度施行)

事業者が求められる対応

● 非化石エネルギーへの転換計画の策定

省エネ法の定期報告書・中長期計画書の中で、「使用電気全体に占める、非化石電気の割合」の目標値を設定し、毎年の実績(割合)を報告する。

(出典:経産省 説明動画 改正省エネ法の概要)

電気需要の最適化(デマンドレスポンスの取組)

改正内容

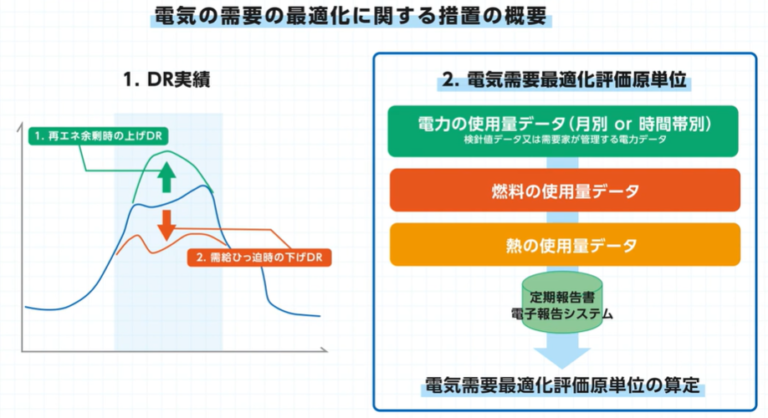

● デマンドレスポンスの導入促進

需要家が電力使用量を調整するデマンドレスポンスの実施日数や実績量が評価対象となり、さらに電気需要最適化原単位の算定も導入されました。

事業者が求められる対応

● デマンドレスポンスの実施日数の把握と報告

事業所ごとにデマンドレスポンスの実施日数を把握し、毎年の定期報告書で実績を報告する。

(出典:経産省 説明動画 改正省エネ法の概要)

4. まとめと今後の対応

省エネ法の改正によって、非化石エネルギーの評価方法の変更と、電気需要の最適化を中心に、大きな見直しが実施されました。その結果、従来の化石エネルギー依存から脱却し、持続可能なエネルギー利用へ向けた取組みが一層進むことが期待されますが、報告する事業者としては報告内容が増えただけでなく、エネルギー削減の基準はより一層厳しくなったと考えられます。

今回の改正に対応するため、企業は具体的に以下の点を検討する必要があります。

● エネルギー管理体制・使用計画の見直し

非化石エネルギーも報告対象(削減目標対象)となったため、エネルギー使用計画の見直しが必要

● 中長期計画の策定

非化石エネルギーへの転換(使用電気全体に占める非化石電気の割合)に向けた具体的な戦略の策定

● 需給調整対策の強化

電力の需要変動に対応するためのシステム導入と運用

弊協会では、エネルギー管理・報告の専門家が、省エネ法改正に伴う各対応だけでなく、エネルギーの集計~報告後の補助金申請のサポートまで、省エネ法関連の業務サポートをトータルで行っております。

ご不明点やご相談は、ぜひお気軽にお問合せください。(ご相談無料)

【お問い合わせ先】

環境エネルギー事業協会 支援部

tel:06-7878-5274

mail:info@ene.or.jp

【関連記事】

・省エネ法 の「事業者クラス別評価制度」でよい評価を取る方法・コツ

・【 省エネ法 】対象になる事業者の条件と報告義務について解説

・【第三者保証:サステナビリティ情報・GHG排出量】全企業が対象?義務化はいつから始まる?

・【2025年】 第三者検証 の進め方・実践ガイド(サステナビリティ情報、GHG排出量)