コラムCOLUMN

【最新版】省エネ法の改正点と、事業者に新たに求められる対応

更新日:2025.08.01

省エネ法は、近年の国のエネルギー方針の変化に伴い、1979年制定以来何度も改正されており、2023年4月1日にふたたび改正されました(2025年10月時点で最新)。

本記事では、企業のエネルギー・設備管理担当者を主なターゲットに、今回の改正ポイントと、新たに企業に求められる対応について、分かりやすく解説します。

目次

1. 省エネ法 改正の背景と目的

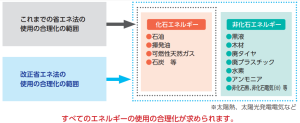

エネルギーの多様化と持続可能な社会実現のため、今回の改正によって、従来の「化石エネルギー中心」から、「非化石エネルギーを含むすべてのエネルギー」へと焦点が移りました。これにより、各企業はエネルギー管理の見直しと対策が求められます。

2. 省エネ法 改正ポイントの概要

従来の省エネ法では「化石エネルギーの使用の合理化」に重点が置かれていましたが、今回の改正で以下の3点が主なポイントとして強調されています。うち、各事業者に最も影響が大きいと思われるのは、「(a) すべてのエネルギーの使用の合理化」です。

(a) すべてのエネルギーの使用の合理化

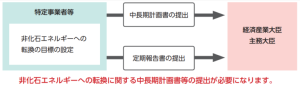

(b) 非化石エネルギーへの転換

(c) 電気の需要の最適化

(出典:経産省パンフレット『2023年4月~ 省エネ法が変わります』)

3.改正ポイントの詳細

(a) すべてのエネルギーの使用の合理化

改正内容

改正前は、非化石エネルギーの使用量は原油換算エネルギー使用量から除外されていましたが、改正後は非化石エネルギー使用量も算定対象となります。ただし、非化石エネルギーの使用量に補正係数0.8を乗じた値を、補正後使用量として算定します。

対応策

非化石エネルギーの使用状況も報告対象となることから、企業は包括的なエネルギー管理の強化が求められます。

対策例:省エネ法の報告における電気の使用量削減を行う場合

【従来】

通常電気から排出係数の小さい再エネ電気への切り替えを行う(再エネ電気の使用量は算定されなかったため)

【改正後】

通常電気、再エネ電気の両方について、使用量の削減を行う(非化石エネルギーの使用量に補正係数0.8を乗じた値を報告するため、再エネ電気への切り替えは使用量削減に引き続きつながるが、再エネ電気の使用量も算定される)

(出典:経産省パンフレット『2023年4月~ 省エネ法が変わります』)

ポイント

非化石エネルギーへのシフトを計画する中長期計画の策定が必須。転換状況が不十分な場合、勧告や公表が行われる可能性があります。

対応策

○ 特定事業者(例:鉄鋼業、化学工業、セメント製造業、製紙業、自動車製造業)は、国が定める目安に基づいた具体的な目標設定が必要。

○ 国が定める目安がない業種も、全体の使用電気に占める非化石電気の割合を目標として設定可能。

○ 任意設定によるさらなる目標の追求も奨励されます。

(出典:経産省パンフレット『2023年4月~ 省エネ法が変わります』)

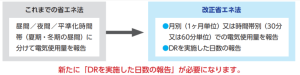

(c) 電気の需要の最適化

ポイント

電力需給のバランスを見直し、需要の変動に柔軟に対応。

対応策

○ 再エネの余剰時には「上げDR」により需要を増加。

○ 電力需給がひっ迫する時には「下げDR」による需要抑制を実施。

○ 実績報告により、需給状況に応じた調整が求められます。

(出典:経産省パンフレット『2023年4月~ 省エネ法が変わります』)

4.まとめ

今回の改正により、省エネ法は従来の枠組みから大幅に変更され、非化石エネルギーを含む全エネルギーの合理化が強化されました。各企業は新たな法令に迅速に対応するため、以下の点を検討する必要があります。

● エネルギー管理体制・使用計画の見直し

非化石エネルギーも報告対象(削減目標対象)となったため、エネルギー使用計画の見直しが必要

● 中長期計画の策定

非化石エネルギーへの転換に向けた具体的な戦略の策定

● 需給調整対策の強化

電力の需要変動に対応するためのシステム導入と運用

弊協会では、エネルギー管理・報告の専門家が、省エネ法改正に対応した報告書作成だけでなく、エネルギーの集計~報告後の補助金申請のサポートまで、省エネ法関連の業務サポートをトータルで行っております。

ご不明点やご相談は、ぜひお気軽にお問合せください。(ご相談無料)

【お問い合わせ先】

環境エネルギー事業協会 支援部

tel:06-7878-5274

mail:info@ene.or.jp

【関連記事】

・省エネ法 の「事業者クラス別評価制度」でよい評価を取る方法・コツ

・【 省エネ法 】対象になる事業者の条件と報告義務について解説