コラムCOLUMN

【GHG排出量】第三者検証の進め方をISOに沿って解説!

更新日:2025.04.14

目次

1. はじめに

2. 国際基準の概要

3. 第三者検証のステップ

3-1 次に関する合意

3-2 妥当性確認・検証アプローチの策定

3-3 情報システム統制とデータ評価

3-4 基準に基づく評価

3-5 GHG主張の評価

3-6 検証声明書の発行

4. まとめと今後の展望

関連コンテンツ:「第三者検証/保証」

1.はじめに

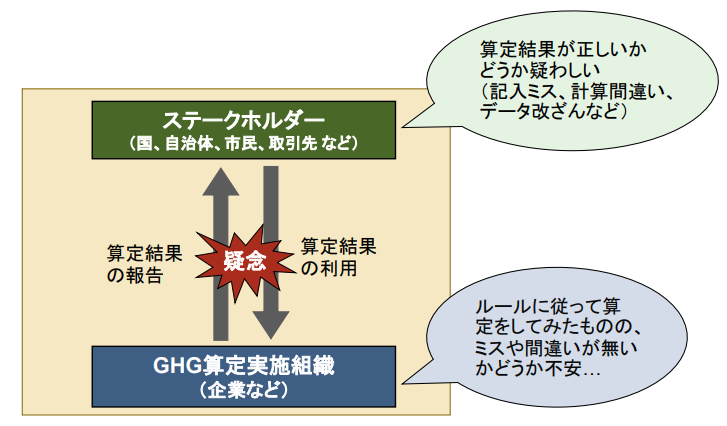

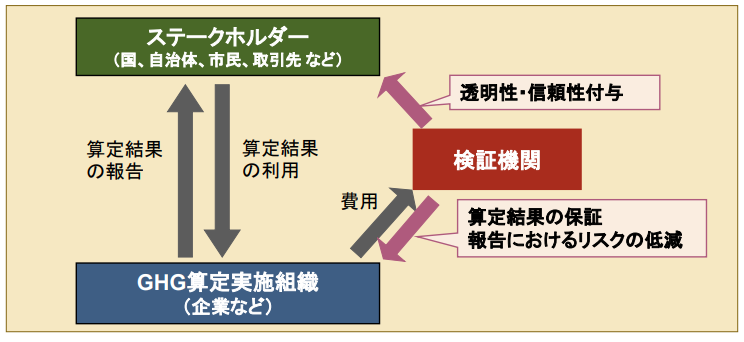

前回の記事で解説したように、GHG排出量の第三者検証は、情報の透明性と信頼性を担保するための重要なプロセスです。

また、CDPなどのイニシアティブも第三者検証を推奨しており、企業や組織にとって環境情報の正確な開示は今や必須となっています。

本記事では、ISO規格に基づいた第三者検証の具体的な進め方について、実践的なポイントを解説します。

(出典:環境省「温室効果ガス排出量の算定と検証について(ISO14064, 14065関連)」平成23年3月資料 2023年8月4日閲覧)

関連記事:「【GHG排出量】第三者検証は必要?CDPスコアアップの視点も含めて解説!」

第三者検証においては、検証の目的や対象範囲に応じた基準が必要です。

ISO規格は、国際的に統一されたGHG算定や検証のルールを提供しており、以下のような規格が存在します。

・ISO14064-1:組織(企業や工場等)におけるGHG算定のルール

・ISO14064-2:プロジェクトによる排出削減・吸収量算定のルール

・ISO14064-3:GHG算定の妥当性確認・検証に関するルール

・ISO14065 :検証機関に対する要求事項

(出典:環境省「温室効果ガス排出量の算定と検証について(ISO14064, 14065関連)」平成23年3月資料 2023年8月4日閲覧)

特に、ISO14064-3とISO14065は第三者検証の実務において重要な枠組みとなっています。

また、環境省が実施するSHIFT事業でも、ISO14065に基づく認定または申請受理が検証機関の条件となっており、CDPもISO14064-3を認定基準の一つとして採用しています。

(参考:CDP Verification 2023年8月4日閲覧)

(参考:環境省 SHIFT事業特設ページ 検証機関 2023年8月4日閲覧)

3.第三者検証のステップ

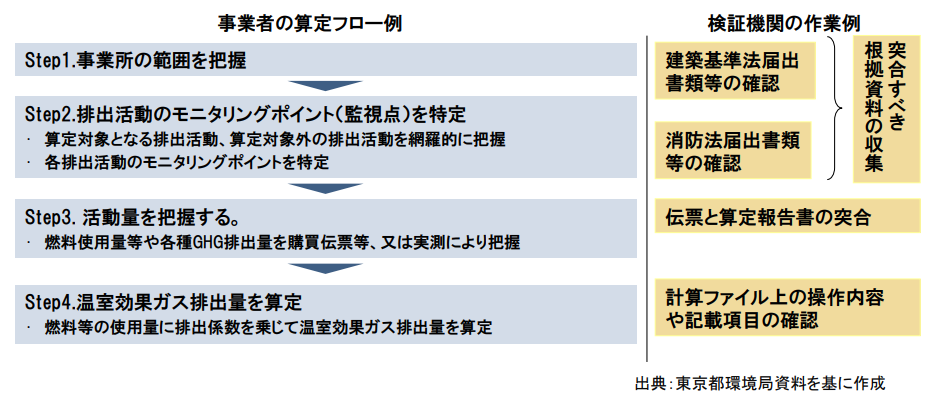

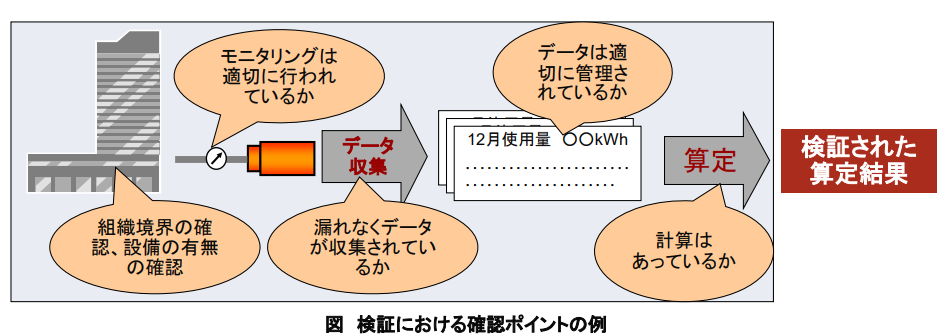

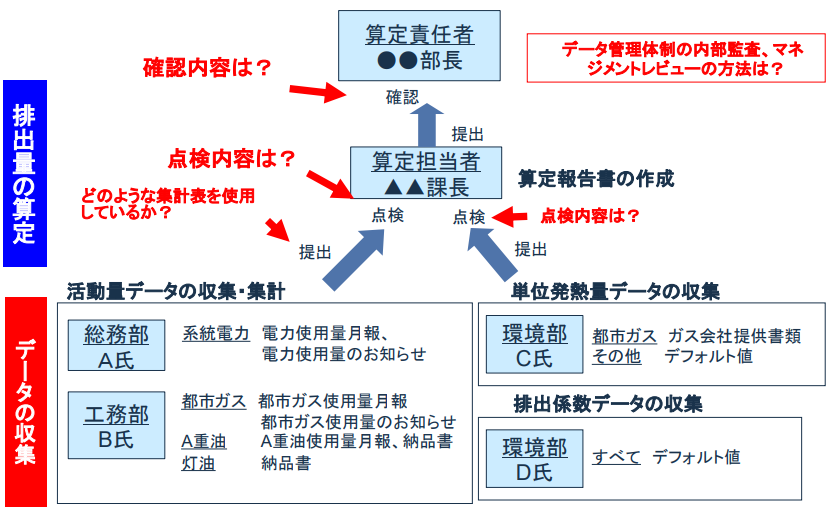

検証ではリスク(排出規模、複雑さ等)評価に基づき、組織境界、算定対象活動の確認、モニタリング・算定方法の妥当性、運用体制の有無、データ取得漏れ、記入ミス、データ改ざん等の確認、複雑な排出プロセスがある場合には専門的な知識など、多岐に渡るチェックを行います。

データチェックだけでなく、現地確認や責任者・現場職員へのインタビューも行います。

(出典:環境省「温室効果ガス排出量の算定と検証について(ISO14064, 14065関連)」平成23年3月資料 2023年8月4日閲覧)

ISO14064-3の中で妥当性確認及び検証のプロセスが解説されています。以下はISO14064-3に沿って解説します。

3-1 次に関する合意

検証プロセスの第一歩は、検証機関と事業者との間で合意形成を行うことです。

具体的には、以下の項目について合意します。

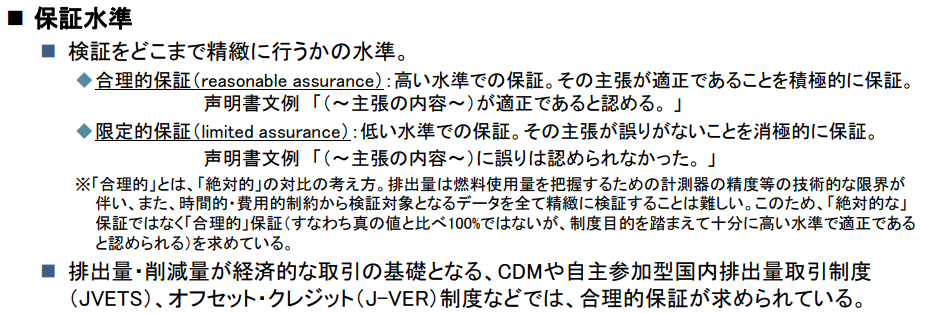

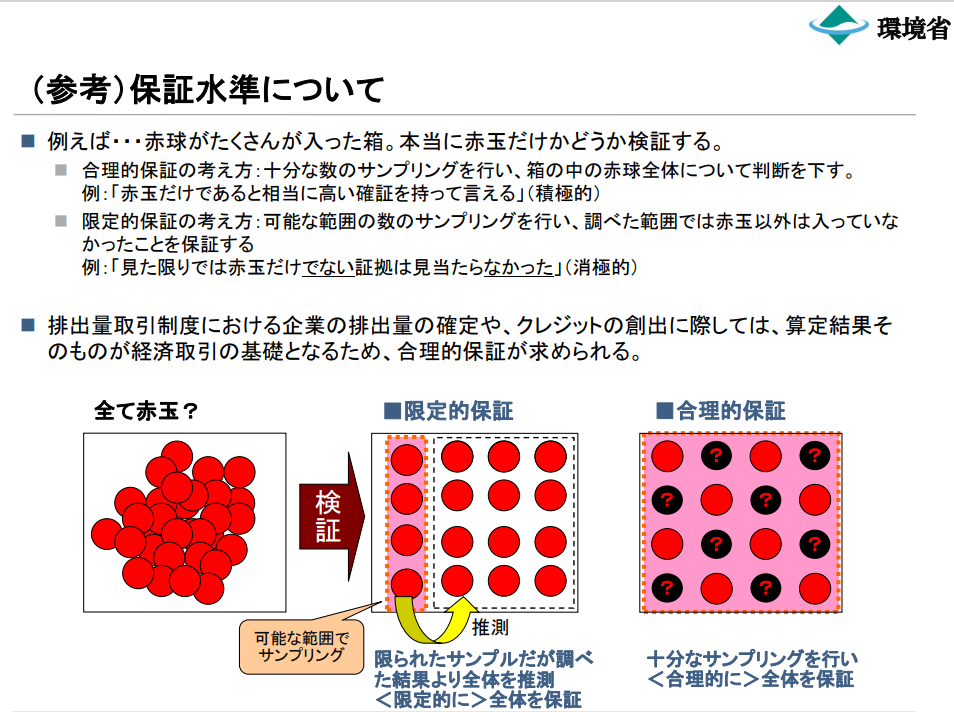

●保証水準

○合理的保証」:高い信頼性を求める場合(時間・コストが増大)

○「限定的保証」:情報公開目的に応じた検証

●目標:検証実施の目的。何のために検証を行うのか

●基準:どのルールや規格に基づくか

●範囲:どの範囲の算定を検証の対象にするか(組織境界、活動境界、Scopeなど)

●重要性

環境省がさらにわかりやすく解説しているのでご紹介します。

(出典:環境省「温室効果ガス排出量の算定と検証について(ISO14064, 14065関連)」平成23年3月資料 2023年8月4日閲覧)

3-2 妥当性確認・検証アプローチの策定

ここでは、以下の計画を策定します。

●検証計画の立案

●サンプリング計画の作成

検証テストの例:

●伝票突合せ:請求書等の根拠書類を確認

●算定結果の再検証:転記ミスや計算方法の正確性をチェック

●データ見直し:報告情報の抜けや誤記を確認

●書面裏付け:計量器の校正記録などの取得

クロスチェックの手法:

●過去の実績データとの照合による妥当性評価

3-3 GHG情報システム統制とデータ評価

検証では、単なる計算の正確性にとどまらず、データが適切に管理・収集されているかも評価します。

ここでは、情報システムの統制状況と、データの取得方法や保管体制を徹底的に確認します。

(出典:環境省「温室効果ガス排出量の算定と検証について(ISO14064, 14065関連)」平成23年3月資料 2023年8月4日閲覧)

3-4 基準に基づく評価

検証対象の手法やプロセスが、承認された規格やGHGプログラムのルールに則っているかを評価します。

これにより、今後の使用予定や既存の運用体制の適合性が明らかになります。

事業者が主張する排出量や削減効果が、実際のパフォーマンスを反映しているかを確認します。

評価項目としては、完全性、一貫性、正確性、透明性が挙げられます。

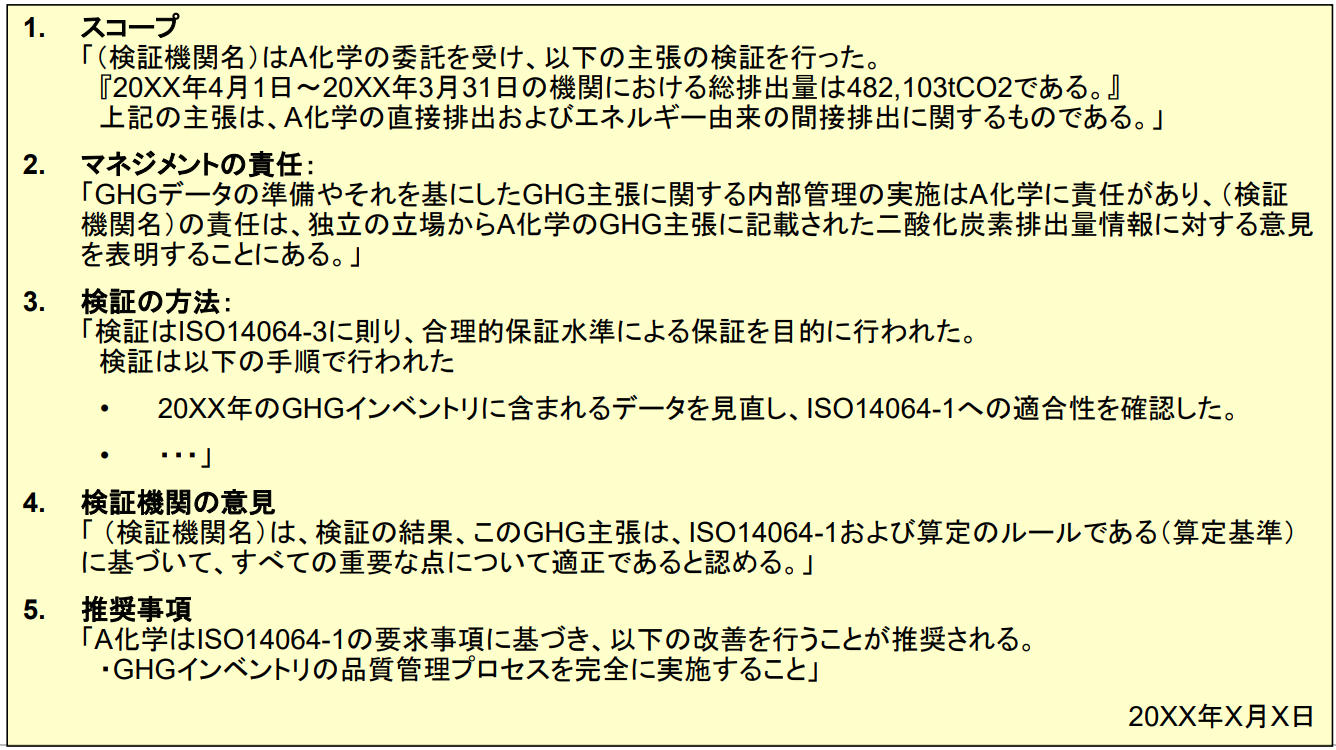

(報告書の例)

(出典:環境省「温室効果ガス排出量の算定と検証について(ISO14064, 14065関連)」平成23年3月資料 2023年8月4日閲覧)

4.まとめと今後の展望

第三者検証は、排出量算定の目的や情報公開の目的に応じて、検証内容やコストが変動します。

検証プロセスにおいて最も重要なのは、「目的を明確にする」ことです。

まずは自社の目的を整理し、検証機関と連携することで、より信頼性の高い環境情報の開示が実現します。

関連コンテンツ:「第三者検証/保証」

【お問い合わせ先】

環境エネルギー事業協会 支援部

tel:06-7878-5274

mail:info@ene.or.jp

【関連記事】

・省エネ法の「事業者クラス分け評価制度」でよい評価を取る方法・コツ

・【最新版】省エネ法の改正点と、事業者に新たに求められる対応